提起鲁迅,你可能先想到 “横眉冷对千夫指”,但其实他还是个隐藏的 “民俗恐怖大师”—— 笔下的鬼魂、传说,不仅细节满到能直接当游戏素材,那种透纸背的压抑感,比现在很多恐怖故事还戳人。

女吊

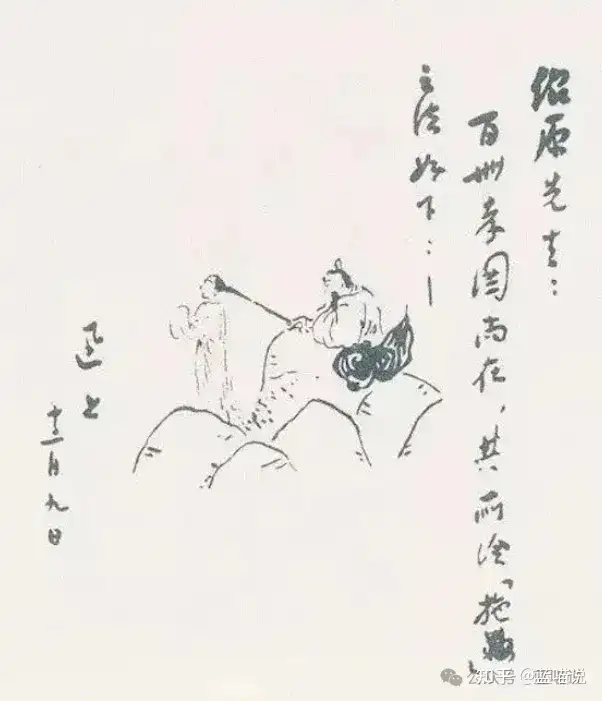

出自《女吊》,是绍兴 “目连戏” 里的经典鬼魂。她出场就自带氛围感:穿红衫、脖子挂着纸锭,走 “心” 字步慢慢挪出来,唱词里全是含冤而死的悲愤。鲁迅专门解释过:为啥她要穿红衣上吊?因为红色有阳气,能让她死后变厉鬼,好去找仇人报仇 —— 甚至绍兴当地有女人,会特意化妆、穿红衣再上吊,就是为了做鬼也不放过害自己的人。后来这个 “红衣厉鬼” 成了中式恐怖的标志性符号,现在玩的恐怖游戏里,好多女鬼形象都从这来的。

美女蛇

《从百草园到三味书屋》里,长妈妈讲的故事太经典了。古庙里有个读书人,听见有人喊他名字,一答应,就看见墙头上露个美女脸。老和尚说这是 “美女蛇”,人首蛇身,只要答应了它的召唤,晚上就来吃人肉。最后还是老和尚用飞蜈蚣才弄死它。小时候读觉得吓人,现在看,这简直是早期 “规则怪谈”——“不能随便答应陌生人叫你”,放到恐怖游戏里就是保命守则。

白蛇娘娘

《论雷峰塔的倒掉》里,鲁迅写了祖母讲的白蛇故事。白蛇娘娘和许仙相爱,却被法海和尚压在雷峰塔下。鲁迅特别希望雷峰塔倒掉,字里行间全是对白蛇的同情。虽然白蛇不算传统意义上的 “恶鬼”,但那种 “被封建礼教迫害” 的悲情,成了后来中式恐怖里 “冤魂” 的核心底色 —— 很多游戏里的善良鬼魂,都带着这种 “明明没做错,却要受惩罚” 的委屈感。

活无常

《无常》里的 “活无常” 特别有意思:他是阴间来勾魂的,却一点不吓人,反而诙谐又心软。有次见个寡妇可怜,还偷偷 “放阳半刻”,让她多陪会儿孩子。鲁迅写他,其实是讽刺现实里的官吏 —— 那些当官的比鬼还冷酷,反倒 “鬼” 更有人情味。这种 “鬼比人善” 的反差,现在很多恐怖作品还在用,比如游戏里帮主角的 “好鬼”,大多有活无常的影子。

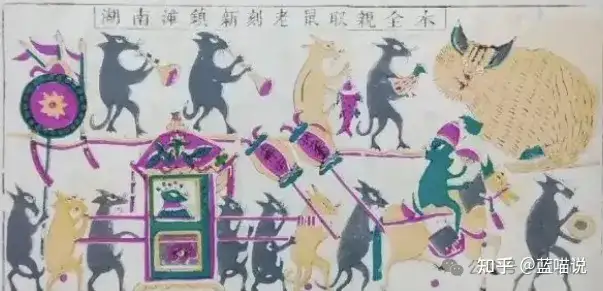

老鼠成亲

《狗・猫・鼠》里,鲁迅回忆小时候床头贴的 “老鼠成亲” 画。老鼠新郎、新娘穿红衫绿裤,连傧相、宾客都有,一个个尖腮细腿,长得像读书人。看似童真,但细想下 —— 把老鼠拟人化办婚礼,藏的是绍兴当地的民俗信仰,那种 “把日常小东西赋予神秘色彩” 的写法,后来成了中式恐怖的 “氛围感神器”,比如游戏里突然动起来的玩偶、纸人,都这路子。

人头战人头

《铸剑》里的故事超震撼:铸剑师干将给楚王铸完剑,被楚王杀了。他儿子眉间尺长大后要报仇,遇到个黑色人,黑色人让眉间尺献上自己的头和剑,然后带着头去见楚王。在大殿上,黑色人砍下自己的头,和眉间尺的头一起,在金鼎里跟楚王的头打,最后一起煮成了肉粥,才算报了仇。这场景又血腥又悲壮,后来很多 “复仇主题” 的恐怖游戏,比如主角拿亲人的遗物报仇,都能看到这个故事的影子。

“吃人”

必须提《狂人日记》里的 “吃人”—— 这不是真的吃人肉,却比真吃人还瘆人。鲁迅写:“翻开历史一查,满本都写着‘仁义道德’,仔细看才从字缝里看出两个字是‘吃人’!”有人讲道理时,“唇边抹着人油,心里满装着吃人的意思”;甚至 “他们会吃我,也会吃你,一伙里面,也会自吃”。这种 “用礼教包装的残忍”,成了中式恐怖最核心的 “精神恐怖”—— 比鬼吓人的,是人的恶。

后来,终于有个叫路易吉的,像先生笔下的那个狂人一样,看明白了这字里行间的「吃人」,于是开了枪。但料想,他的结局,大约也和狂人差不多,免不了要被社会「治愈」罢。

不是游戏厂商没灵感,是鲁迅早就把中式恐怖的 “魂” 写透了 —— 他的文字里,既有现成的素材,又有能戳中人心的 “恐怖内核”。

鲁迅对民间鬼文化的记载,简直是 “恐怖游戏素材库”。比如《女吊》里写的 “目连戏” 后台规矩:扮演 “王灵官” 的演员,必须盯着镜子看,如果镜子里出现两个 “吊死鬼”,说明真鬼被招来了,得赶紧拿鞭子把台上的假鬼打下去,不然假鬼可能真吊死。这种 “人鬼混杂、仪式和真实分不清” 的场景,不用改就能当游戏关卡 —— 比如玩家扮演演员,镜子里突然多了个鬼,得按规矩操作才能保命。还有 “起殇” 仪式:小孩涂花脸、拿钢叉,去野外孤坟转圈大叫,用叉子刺坟,邀请横死的鬼来看戏。鲁迅小时候还演过 “义勇鬼”,他说 “那些鬼可能就坐在台下看戏”。这种 “和鬼一起玩” 的荒诞感,放到游戏里就是绝佳的 “氛围感剧情”。

现在恐怖游戏里常见的 “诡异规则”—— 比如 “不能回头”“必须在子时点灯”,鲁迅早就写过类似的 “现实版规则怪谈”。比如 1933 年广西规定:女人衣服 “袖不过肘、裙不过膝”,不然就取缔,说 “伤风化”;没过多久,四川营山县县长又说 “要省布匹”,派警察上街剪行人的长衣下摆。还有更离谱的:北平社会局让女人不准养公狗,理由是 “会发生无耻秽闻”—— 就因为觉得 “女人和公狗待在一起会出事”,就要把所有公狗弄死。这种 “权力定的规矩,说变就变,毫无逻辑却必须服从” 的压抑感,和游戏里 “不按规则就死” 的恐惧一模一样。玩家在游戏里战战兢兢,就像过去的百姓活在这些荒唐规矩下,不知道哪步错了就会被 “吞噬”。

中式恐怖最让人毛骨悚然的,不是突然冒出来的鬼,而是周围人的冷漠 —— 这也是鲁迅最擅长写的。比如《药》里,人们围着看 “人血馒头”,觉得 “趁热吃能治痨病”,没人在乎馒头里的血是怎么来的;现在的恐怖游戏里,这种 “看客” 成了环境的一部分:《烟火》里对悲剧闭口不谈的村民、《纸嫁衣》里守着陋习不放手的乡邻,甚至《乌合之众》里的 “弥陀庙”——33 个工人进佛像大洞后被烧死,没人追究,反而成了传说。玩家在游戏里的孤独感,就是来自这种 “明明有人,却没人帮你” 的冷漠 —— 这比鬼追你还难受,因为鬼是虚构的,而 “看客” 的冷漠,在现实里也能见到。

现在很多恐怖游戏靠 “jump scare”,但鲁迅的恐怖是 “后劲大”—— 他写的不是鬼,是 “人心里的恶”,是 “吃人的现实”。

比如《女吊》里的红衣女鬼,恐怖的不是她的样子,是她 “必须变厉鬼才能报仇” 的无奈 —— 生前受了天大的冤屈,没地方说理,只能靠死后成鬼才能讨公道;比如 “吃人”,恐怖的不是 “吃人肉”,是 “用仁义道德包装的残忍”—— 就像现在某些公司用 “加班是福报” 压榨员工,用 “为你好” 的名义伤害人,本质上都是 “吃人”;甚至他写纽约地铁里 “女子被割喉,全车人冷漠旁观”,说 “这情景和过去的看客没两样”—— 原来 “冷漠” 这种恐怖,不分时代,不分国家。

现在有款国产恐怖游戏就叫《女吊》,直接取材鲁迅的文章:融入了吴越的瓮棺、魂瓶,用吴语配音,还做了 “双人合作解谜”—— 一人探路、一人解机关,必须互相配合才能活。开发者说,这么设计是想打破 “看客” 心态:面对恐怖,携手比旁观更有用。

未经授权请勿用于任何商业用途

发表评论