对社交软件抱有刻板印象的人不少,总容易脑补出各种狗血戏码 —— 比如认为上面全是套路、缺乏真心,实际体验后会发现,社交软件本身没那么复杂,核心是看平台能否匹配用户的真实社交需求。

为啥有人偏爱 Soul?朋友圈、微博不敢说的话,在这能放开聊。

很多人平时有不少碎碎念,发朋友圈却要反复纠结,怕领导看到多想,怕亲戚追问细节,分组可见都得折腾半天,最后干脆放弃;微博、知乎上关注者多,想说点掏心窝子的话还得端着,担心被评价 “矫情”。

跟朋友倾诉也有局限 —— 朋友自身往往也有烦恼,没人能一直当 “情绪垃圾桶”;聊小众爱好更难:喜欢深度动漫的,身边人可能只知道《火影》《海贼王》;玩主机游戏的,周围人多在打《王者》,根本找不到同好,想尽情分享兴趣都没机会。

而 Soul 刚好能解决这些痛点:哪怕是再小众的爱好,也有可能匹配到聊得来的人。比如喜欢独立游戏,能很快找到吐槽 “某款游戏剧情拉胯” 的同好;想吐槽老板画饼,也有人能共鸣着一起 “骂资本家”,不用顾虑 “没人懂”。

曾有段时间,马斯克在推特上发文:“洛杉矶时间今晚 10 点,Clubhouse 见!” 这款原本不温不火的音频社交 APP,一下子爆火 —— 它本质是个语音聊天室,可开麦可旁听,2020 年 4 月就已上线,但此前很少出现爆满的房间。

马斯克的号召力是关键,作为 “硅谷钢铁侠”,他身上话题度极高 —— 特斯拉被其他车企紧盯,SpaceX 还在推进火箭试验,加上当时华尔街散户与空头对抗、比特币和狗狗币暴涨,这些事他都有参与。所有人都好奇他会聊什么,是谈造车、还是说加密货币?

结果他开设的 5000 人房间 “Elon Musk on Good Time” 瞬间爆满,连 Clubhouse 的邀请码价格都疯涨:从 10 美元 3 个飙升到 125 美元 1 个,短期涨幅远超比特币。

这件事也让大家重新审视国内社交赛道 —— 微信占据了熟人实时通讯的核心,陌陌把控了陌生人交友市场,很多人觉得 “社交赛道没机会了”。但近几年,Soul 却以黑马姿态突围,DAU持续走高,知名度越来越大。直到 Clubhouse 爆火,大家才后知后觉,Soul 早就推出了类似的 “群聊派对” 功能。

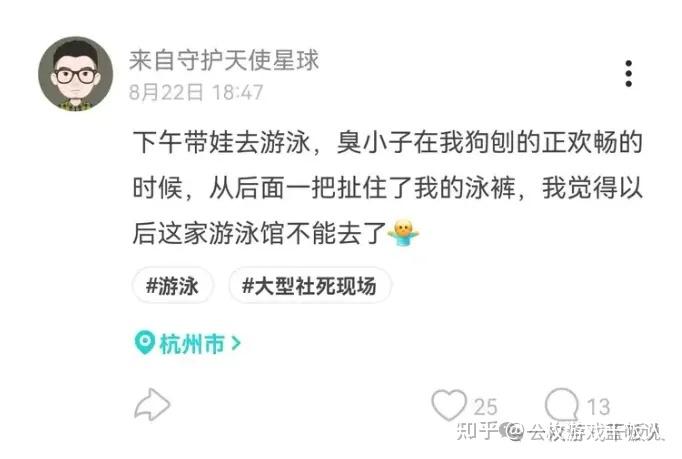

不过两者体验不同。Soul 用户以 95 后为主,群体更年轻,所以 “群聊派对” 没有 Clubhouse 那么 “高大上”,反而更多元、接地气,甚至带点 “沙雕” 感。话题全是年轻人的日常,聊被催婚的烦恼、吐槽无良老板、模拟吵架练口才,还有连麦学习、组队开黑、“拍拍房” 互相打气等,没有太多虚头巴脑的内容。

不用把 Soul 用户想得复杂,他们本质是一群 “有表达欲、想交流、渴望被认同” 的普通年轻人,面临的社交困境很共性:

- 同学久不联系,聊两句就冷场;

- 和父母有代沟,很多心里话没法说;

- 同事要么年龄差距大,要么各有家庭,难以深交;

- 朋友圈不敢随意发,微博抖音发动态没人看 —— 大家都在刷网红、明星和八卦;

- 晚上躺床上想找人聊天,怕话不投机;想聊小众爱好,身边连个懂的人都没有。

这种状态其实很熟悉,就像十年前大家玩 QQ 空间偷菜、养宠物、发说说,无非是想找个地方安放情绪。潮流本就是个循环,现在的年轻人只是换了个 APP 满足社交需求而已。

如果觉得 “看不懂 Soul 用户”,可能是没站在他们的角度;要是身处同一年龄段,会发现这些用户和身边人没区别:有合得来的,有聊不来的,有喜欢的,有不喜欢的。Soul 只是刚好在他们需要的时候,提供了合适的场景和功能。

Soul 的发展轨迹很清晰,不同阶段的定位、氛围和用户群体差异极大,不少老用户看着它变化,都觉得挺唏嘘。

2017 年:小众树洞,干净温暖

2017 年 Soul 刚起步,不少用户是从微博小广告了解到它的。当时平台人很少,定位是 “小众树洞讨论社区”,氛围近似早期知乎 —— 没人发自拍,没人处对象,官方 “Sou 小管家” 存在感很强,每天会置顶优质观点文章,还曾发起 “Soul 应不应该发自拍” 的群体讨论,用户各抒己见,氛围清新干净。

当时不少学生用户遇到学业压力、人际问题,在上面吐槽后,会有其他用户主动私信安慰,平台像个 “温柔的小角落”,用户多是一小撮文艺青年,整体温良清新。

2018-2019 年:巅峰期,年轻人的通用社交工具

这两年是 Soul 的高速发展期,逐渐被年轻人熟知,身边很多人都在使用。平台定位从 “小众树洞” 变成 “面向所有年轻人的社交娱乐软件”,内容也从观点文章扩展到五花八门的日常分享,近似微博。

当时用户把它当成普通社交工具,有人在上面建高中同学群,也有人分享兴趣爱好;虽然有恋爱需求,但没成为主流,还常能看到异地网恋奔现的案例,评论区满是祝福和羡慕,整体基调健康向上,算是 Soul 首次 “出圈” 的巅峰期,用户群体覆盖所有年轻人。

2020-2021 年:转向荷尔蒙社交,泛用户流失

这一阶段,Soul 的同城社交功能逐渐成熟,“恋爱铃” 能随时匹配身边人。不少泛娱乐需求的普通用户觉得 “没意思”,陆续卸载,平台定位慢慢向 “荷尔蒙社交” 倾斜,和陌陌、探探越来越像。

此时想在上面找个同城异性聊日常、约看电影,仍有机会,但比 2019 年难不少。同时,网络上的 “男女对立” 情绪开始在平台蔓延,广场帖子多围绕 “男生骚扰女生”“女生高冷” 展开,用户打招呼、发动态也变得功利、冷漠,少了之前的真诚。虽已过巅峰,但仍算 “勉强能用”,用户群体以有恋爱需求的男女为主,无论是否单身。

2022 年至今:乱象丛生,沦为 “尴尬 APP”

现在的 Soul,身边几乎没人使用,早已失去讨论度,关注的老用户主页大多 “长满灰”。平台氛围彻底变了:

- 发文艺感想、理论分析,没人看;

- 发日常、兴趣爱好,也没人理,除非带自拍;

- 想找性格合拍的同城异性,难如大海捞针,偶尔遇到也是少数;

- 只有带性暗示、搞性别对立、发骚钓鱼、情绪失控的帖子,才会有大量评论。

甚至在公共场合被看到用 Soul,会让人觉得 “丢人”,默认 “还在用的人要么想聊骚,要么是没人要的失败者”。

此时的用户群体也很复杂:

- 大龄油腻男,想钓鱼、花钱约见;

- 年轻 “海王”,发腹肌照骗炮,还想白吃白喝;

- 情绪不稳定的女生,开口就是抱怨辱骂,语句不通顺;

- 想碰运气的 “舔狗”,姿态卑微;

- 自视甚高的大龄女性,每天发高端美图、下午茶、佛学成功学,像运营人设;

- 想婚内出轨的人,来此找刺激;

- 文化程度不高的年轻女生,一边喊 “要腹肌、要男人”,一边说 “厌男”。

官方运营也变了味,不再是 2017 年的 “文艺小管家”,满屏都是针对男性的付费会员项目,像 “最后割一波舔狗经济就跑路”,平台彻底沦为 “无人在意的冷门社区”,乱象丛生。

有人把找对象的难度按 “易到难” 分级,社交软件排在最后一位:

- 熟人介绍;

- 现实中认识的人;

- 相亲;

- 大街上搭讪;

- Q 群、表白墙、行业交流群(运气好能遇到小众圈子的人);

- 抖音、小红书、微博、知乎;

- 各类社交软件。

社交软件最难的原因是,女性用户每天可能收到上百个打招呼的消息,想从中脱颖而出,需要花更多心思。不过也有不少人在这过程中 “提升段位”—— 比如一开始跟异性打电话半天说不出话,用多了之后,哪怕面对不同学历、年纪的异性,也能聊四五个小时不冷场。

其实不用纠结结果,无论恋爱是否成功,都是自我提升的过程。不用抱怨 “女性要求高”,如果觉得分手后能遇到更好的,也可以选择 “只恋爱不结婚”。人生路上,有人惊艳时光,有人温柔岁月,能通过社交软件遇到聊得来的人,本身就是一种经历。

社交软件更像 90 后到 00 年年轻人的 “时代产物”,承载了 2016-2021 年的社交回忆。现在 01-03 年的年轻人陆续成年,却似乎对社交软件不太感冒 —— 他们想谈恋爱、想找同好时,会用什么新方式?

未经授权请勿用于任何商业用途

发表评论