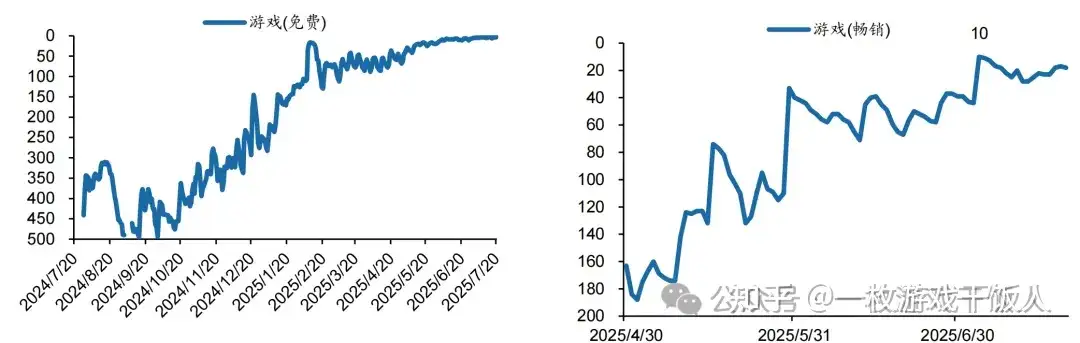

最近玩了一段时间《超自然行动组》,也是在研究这类社交游戏的特点,他算是近些时间比较成功的一款社交游戏,从AppStore上看免费榜最近第四,成绩也算斐然。

中式恐怖与生存目标结合

《超自然行动组》主打多人恐怖冒险,定位抓得很准 —— 既保留了恐怖游戏的刺激感,又给玩家设了个明确的 “奔头”,不容易玩着玩着就腻。从玩家体验角度看,这种 “目标驱动型恐怖” 设计很聪明,游戏用 “升职加薪” 把 “找宝藏” 具象化,让玩家在紧张中始终有清晰的行动方向,哪怕被怪物追得心跳加速,也知道 “再坚持下就能带宝藏走”,大大降低了挫败感。

游戏里有两个身份:“超自然行动组成员” 和 “超自然公司员工”。前者听着就有冒险那味儿,让你觉得自己在干一件正经事;后者更实在,“升职加薪” 的目标把 “找宝藏” 和现实里的 “攒经验、涨本事” 挂钩,哪怕周围吓得人肝颤,你也知道 “我是来搞钱的”。

单人+组队双模式:硬核玩家能享受独自破解谜题的成就感,社交玩家也能和朋友唠着嗑闯关,不会因为玩法限制被迫 “合群”。但也要说,单人模式难度其实偏高 —— 比如遇到 “鬼新娘” 这种机动性强的怪物,没队友帮忙吸引火力,很容易被追着打,这点对新手不太友好,要是能加个 “单人难度微调” 就更贴心了。

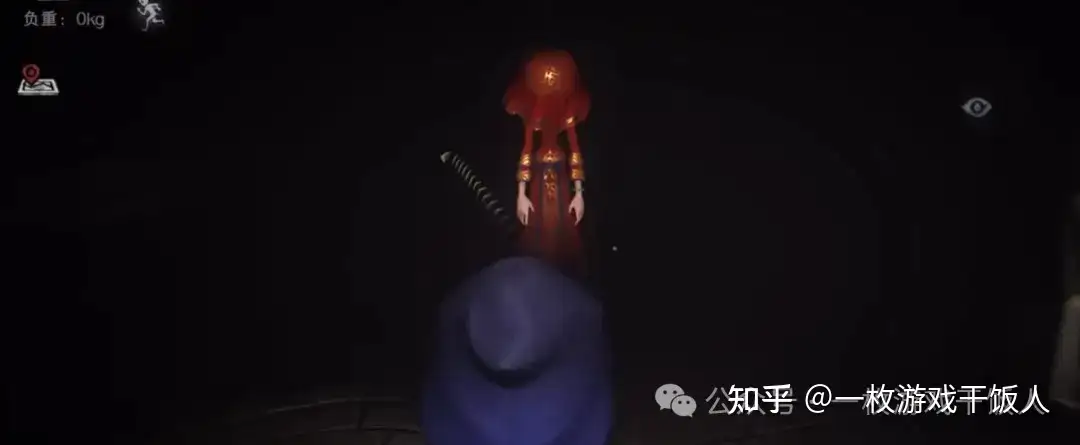

“鬼新娘” 能让人想到中式婚礼的红与吓人的反差。这种 “场景和怪物强绑定” 的设计,是它更有代入感的关键,不是单纯靠音效和jump scare唬人,而是让怪物 “属于” 这个场景,比如在挂满红绸的墓室里遇到鬼新娘,哪怕没直接攻击,氛围也足够让人头皮发麻。

道具系统中手电筒照路、铁铲挖宝、对讲机喊队友、电击枪打怪物、功能饮料回血,五样东西刚好覆盖了 “找路、挖宝、聊天、打架、保命”。你得先想清楚:这次去的古墓黑不黑?会不会有很多怪物?再决定带什么。比如去特别黑的地方,手电筒肯定得备着;要是怪物多,电击枪就不能少。这种 “策略性道具选择” 是亮点,但道具价格设定有点小问题,前期 “升职” 慢,金币少,想买电击枪得攒好几局,导致新手初期只能靠 “跑” 躲怪物,体验会打折扣,如果适当降低初期道具门槛,让新手更快感受到战斗的乐趣。

核心玩法与美术风格

1. “搜索-战斗-撤退” 闭环的工业化设计

“找宝 - 打怪物 - 跑出去” 的组队玩法,看着简单,其实把 Party Game做成手游的思路摸得很透。这个玩法是既没丢派对游戏 “轻社交、快节奏” 的核心,又加了恐怖冒险的深度,比那些只靠 “小游戏合集” 撑场面的派对手游耐玩。

整个流程分三步,每一步都有明确目标:先挑道具,心里大概有数 “这次怎么玩”;然后进地图找宝,中途突然冒出来的怪物、藏得不一样的宝藏,能打破你之前的计划,玩着不无聊;最后得带着值钱的东西跑出去,这里最纠结 —— 多找一个宝藏可能更赚,但也可能错过撤退时间,这种 “要不要贪一把” 的选择,让每一局都有紧张感。这种 “有博弈的闭环” 是它比其他组队手游更上瘾的原因,不会因为流程重复觉得单调,每局的 “取舍” 都能带来不同的结果,赢了有成就感,输了也会想 “下次不贪就好了”。

一局下来 15-25 分钟,一局王者农药的时间,而且 “四人组队” 刚好满足社交需求,配合着打打怪、找找宝,赢了就挺开心。这种 “轻量化社交” 踩中了现在手游玩家的痛点,也有可能是被王者、第五人格教育了。但缺点也明显,组队匹配机制有点慢 —— 尤其是非高峰时段,想凑齐四个人得等好几分钟,要是能加个 “两人 / 三人速配” 模式,体验会更顺畅。或者和它DAU有关。

从行业角度看,形成了 “选对玩法 - 靠社交拉新 - 靠更新和花钱稳住收入” 的闭环。

- 宝藏随机放 + 更新新地图” 解决了 “玩腻” 的问题;

- 组队玩 + 玩家自发分享” 拉来新用户;

- 买道具 + 卖周边” 赚钱。

这种东西我都感觉没啥讲的,蛋仔派对,第五人格啥的这些游戏的商业化都已经很成熟了。

2. 哥特式与中式元素融合

单看画面,《超自然行动组》在恐怖手游里算很有辨识度的。客观说,它的美术风格是 “差异化破局” 的关键,现在市面上的恐怖手游就两类,要么日式 “心理吓人”,要么美式 “血腥暴力”,而它把 “哥特风” 和 “中式元素” 混在一起,肯定是参考《第五人格》,再一次正面哥特式的这种风格是有一定市场的,但是真正能驾驭的团队少之又少。

哥特风主要体现在场景上:古墓里的尖顶、雕花、昏暗的蜡烛光;中式元素则藏在细节里,比如怪物是鬼新娘这种中式鬼怪,古墓墙上画着中式壁画、挂着灯笼。这种 “西式架子 + 中式里子” 的搭配,兼顾了国内外玩家的喜好,是它能在免费榜站稳脚跟的重要原因,海外玩家觉得哥特场景新鲜,国内玩家看到鬼新娘、中式壁画有共鸣,不会因为文化差异觉得 “陌生”。

但也要吐槽下场景细节的 “粗糙感”:比如某些古墓的地面纹理、壁画图案,放大看会有点模糊,跟角色的精致度不太匹配。要是能优化下场景细节,沉浸感会更上一层楼。

角色设计得 “亮堂”,是个特别聪明的选择。从用户覆盖角度评价,这步棋走得极对, “鲜艳的角色” 和 “吓人的场景” 形成反差,比如穿亮黄色衣服的角色站在昏暗古墓里,既降低了恐怖门槛,又让角色更容易被记住。这种设计的直接好处是 “玩家圈扩大”,喜欢恐怖游戏的核心玩家没丢,爱休闲、爱社交的玩家也能拉进来,把 “小众题材” 做成了 “大众能玩” 。但缺点是角色个性化还是略显不足。

运营策略与IP建设

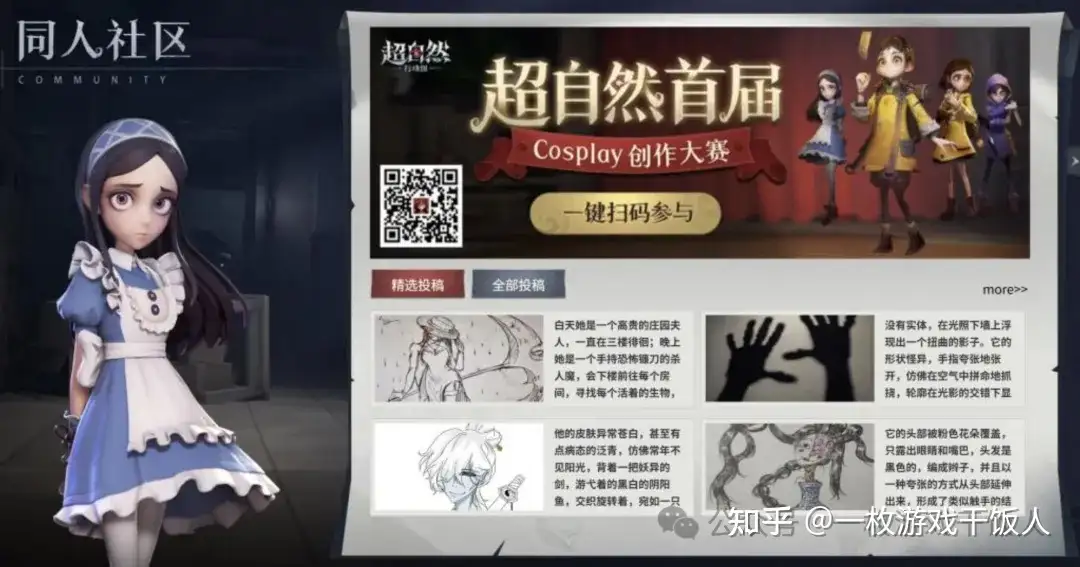

从运营的角度来看,搞 “鼓励玩家二次创作 + 开同人社区 + 办 cos 比赛”,不只是为了赚流量,而是想把游戏做成长期 IP。平心而论,这种 “玩家共创” 的运营思路,也是越用越多,越来越实用,不过现在很多游戏还在 “官方出内容、玩家被动接受”,而它主动把创作权给玩家,既让玩家有 “参与感”,又能靠玩家自发传播拉新,就类似《蛋仔派对》《元梦之星》《我的世界》,游戏设计者永远比不上庞大玩家的创意。

从赚钱角度看,好的IP运营能让玩家更愿意花钱。当玩家通过写同人、逛社区,对游戏产生感情后,就不会只愿意为 “能变强的道具” 花钱了,像角色皮肤、周边这些 “有IP情怀” 的东西,他们也会买。另外,同人社区还能当 “玩家意见箱”,玩家想加什么玩法、喜欢哪个角色,官方能直接看到,然后反过来优化游戏,形成 “官方引导 + 玩家一起做” 的良性循环,这比单纯让玩家氪金要长久得多。

在拉新方面,“四人组队探险” 的社交潜力其实被低估了。客观评价,这个模式是 “低成本拉新神器”,现在抖音、B 站这些平台,早就不流行 “一个人玩游戏” 的视频了,而是喜欢 “多人互动” 的内容 —— 比如抖音上的 “组队挑战翻车现场”,B站的 “四人联机搞笑实况”,这类视频因为互动多、笑点多,更容易上热门。《超自然行动组》的 “四人组队” 模式,天生就适合出这类内容。这些真实的互动瞬间,厂商再怎么营销也造不出来。但目前厂商在 “引导玩家产出内容” 上做得不够:在平台上发起相关话题相对少,给优质视频创作者奖励也比较少,导致很多玩家拍了视频也没流量,慢慢就不想分享了。

暑期节点下的 “黑马” 与长线挑战

1. 上线后数据表现亮眼

到2025年7月20号,能一直待在免费榜前五,畅销榜最高冲到第十,这份成绩放在恐怖手游里算顶尖的。一是 “多人恐怖 + 社交” 的题材确实吸引人,不用怎么推,自然就有玩家下载;二是游戏没靠 “逼氪” 赚钱,玩家接受度高。

从38W评分能到4.7,讲真我都不敢相信这是巨人的产品。

从行业数据看,多数派对游戏更新新内容后,玩家数量能涨15%-30%,要是这款游戏能保持 “1-2个月更一张新地图” 的节奏,应该能一直保持下去。但风险也存在,要是新地图玩法没创新,只是换了个皮肤,玩家还是会腻。

2. 暑期节点高潜力

《超自然行动组》在暑期能火,本质是 “游戏特点” 刚好对上了 “暑期场景”。客观说,暑假的时候,学生和年轻上班族有的是时间跟朋友聚,需要 “不用费劲儿、能一起玩” 的娱乐方式。“四人组队探险” 刚好满足。线下聚会时,几个人围在一起玩手游;线上的话,哪怕不在一块,开着语音也能组队。这种 “线上线下都能玩” 的社交属性,让它在暑期占了天然优势。暑期的社交更频繁、更灵活,适合靠 “朋友拉朋友” 涨用户,讲真这类型还是比较好安利的。但暑期过后,它可能会面临 “用户流失” 的问题,学生开学,碎片化时间变少,要是没针对 “非社交场景” 做优化(比如加个 “单人速通模式”),用户活跃度可能会下降。另外就是要有方式应对更碎片的时间,毕竟过了暑期大家的时间会更碎片一些。

3.长线运营

想长期火下去,这款游戏还得解决两个问题:一是 “恐怖感会变淡”,玩久了,再吓人的怪物和场景也会习惯,怎么靠新玩法维持恐怖感?比如可以在某张地图里加 “随机事件”,到点就触发 “幽灵巡逻”,玩家必须躲起来,不能硬刚,这样能让恐怖感一直在线;这个改进方向很关键,要是一直靠老怪物、老场景吓人,玩家迟早会麻木,有时候我觉得以撒的结合如果能参考,可能也会挺好玩。二是 “IP运营还不够深”,现在的同人社区和cos比赛,还只是 “初级互动”,要是能出官方同人小说、动画短片,甚至搞线下主题展,把游戏从 “一个玩的东西” 变成 “有文化符号的 IP”,才能让玩家一直愿意花钱,就看厂商能不能还在游戏比较火的时候加码了。比如《阴阳师》就是靠动画、漫画、线下活动把IP做起来的,哪怕玩家不玩游戏了,也会关注IP相关内容,《超自然行动组》完全可以参考这个思路。

未经授权请勿用于任何商业用途

发表评论